1983年生于山东省济南市济阳县,2007年毕业于山东艺术学院、获学士学位,2010年毕业于山东艺术学院、获硕士学位,师从著名山水画家张志民先生。系中国美术家协会会员,现为山东省美术家协会驻会副秘书长、展览培训部副主任、山东省青年美术家协会副主席、山东美术馆特聘画家、山东大学艺术学院研究生校外导师、山东青年政治学院客座教授、《中国书画》杂志社书画院院聘画家,山东艺术家书画学术委员会院委,岱云社成员。

作品曾入选第十二届全国美展及中国美协主办的多次单项展并获奖。作品《海岱缥缈》被选入上合组织青岛峰会现场陈列,作品《国泰民安》陈列于山东省委会议室,作品《朝晖》陈列于山东省政府大厅。2013年被中国美术家协会授予第十二届全国美展组织工作先进个人荣誉称号,2015年被团省委授予中青年德艺双馨文艺工作者荣誉称号,2018年被省委宣传部授予上合组织青岛峰会先进个人荣誉称号,2019年被中国美术家协会授予第十三届全国美展组织工作先进个人荣誉称号。作品收录于《美术观察》《文艺研究》、《美术报》、《中国当代艺术经典》、《中国美术馆》等。

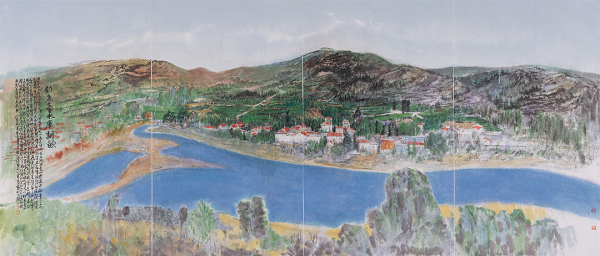

©《钓鱼台水库新貌》 Q:张老师,您算是老“山艺人”了,硕士期间又师从张志民先生,比如《云山出岫》这幅作品,与张志民先生的创作风格有相通之处,请问导师是如何影响您的绘画创作观的? 张:我的导师是山水画大家张志民先生,很推崇和喜欢张老师在山水画创作上的观念和思路。在山水画创作方面强调画画要有时代感、正气感和社会责任感,要给人一种积极向上的力量,不能给人感觉阴气太重。有思想的山水画家不只是针对一花一草、一鸟一虫、一山一石来进行创作,也不能过于贪恋“悠然自得”、“伤春悲秋”的文人情结。在当今这个社会时代,美术家们要拥有自己的思想,不局限于一个地域、一个民族、一个国家的思考方式,要让每一个美术家都有着更为开阔的眼界。而进行创作就是一种不断让自己的思想和精神进行升华的过程,是顺其自然,取得精神上的自由。创作之时加入的自身情感,所有自行地对某些东西的模仿,都是美术家在进行创作时的阻碍。美术家们在进行创作的时候必须要秉承着淡泊、空灵的心境,只有达到了这种境界才是创作出高质量作品的基础。

©《钓鱼台水库新貌》 Q:张老师,您算是老“山艺人”了,硕士期间又师从张志民先生,比如《云山出岫》这幅作品,与张志民先生的创作风格有相通之处,请问导师是如何影响您的绘画创作观的? 张:我的导师是山水画大家张志民先生,很推崇和喜欢张老师在山水画创作上的观念和思路。在山水画创作方面强调画画要有时代感、正气感和社会责任感,要给人一种积极向上的力量,不能给人感觉阴气太重。有思想的山水画家不只是针对一花一草、一鸟一虫、一山一石来进行创作,也不能过于贪恋“悠然自得”、“伤春悲秋”的文人情结。在当今这个社会时代,美术家们要拥有自己的思想,不局限于一个地域、一个民族、一个国家的思考方式,要让每一个美术家都有着更为开阔的眼界。而进行创作就是一种不断让自己的思想和精神进行升华的过程,是顺其自然,取得精神上的自由。创作之时加入的自身情感,所有自行地对某些东西的模仿,都是美术家在进行创作时的阻碍。美术家们在进行创作的时候必须要秉承着淡泊、空灵的心境,只有达到了这种境界才是创作出高质量作品的基础。

意境属于传统美学的思想范畴,是情与景高度融合后的艺术境界。山水画的创作始终受到古代哲学、宗教思想的影响,讲究天人合一,山水画家寄情于山水来表达人生的最高境界。山水画由山石、亭台楼阁、点景人物等基本元素构成,通过这些元素的共同作用营造出意境。点景人物作为山水画意境构成中的一个元素,有传达和导读山水画意境的作用。如果山水画中只有壮观的山川景色而没有点景人物,那么画中所表达的山水意境与观者间存在遥远的距离;而山水画中如果有了人的出现,则会使山水多了灵性,拉近观者与自然山水间的距离,使观者与画家及山水中的人产生情感上的共鸣,并对其产生丰富的联想。如现代画家赵望云所作的《深入秦林》描绘的是西北农民从秦岭归来的情景。在秦岭的一条通向山林深处的小路上,几位质朴的农民赶着满载货物的驴从山中归来。画中的点景人物让画面充满了西北民俗风情。山水画中不同的点景人物所表现的画境也会有所不同。如农夫、行吟者表达的是人与自然的和谐意境,而高雅逸士则会体现出高洁、虚空的山水境界。此外,点景人物身上的着装色彩也对山水画的意境有着导读的作用。如点景人物是文人、 渔父形象时,多以白色来表达自身的高洁品质;而农民、侍童等点景人物则通过用蓝色或者灰色来表达。

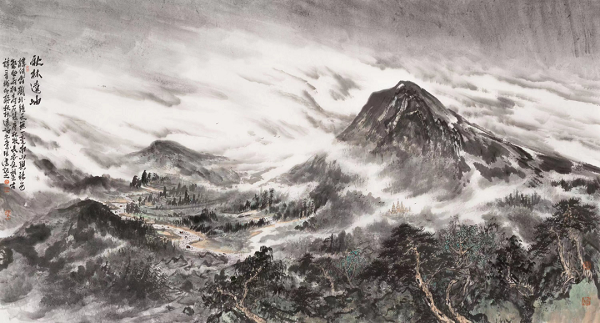

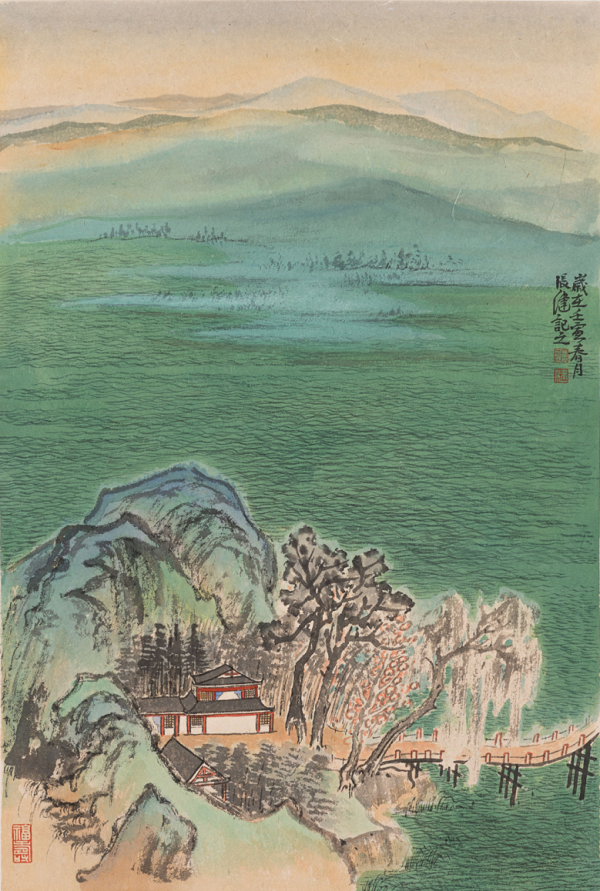

©《万里乾坤》

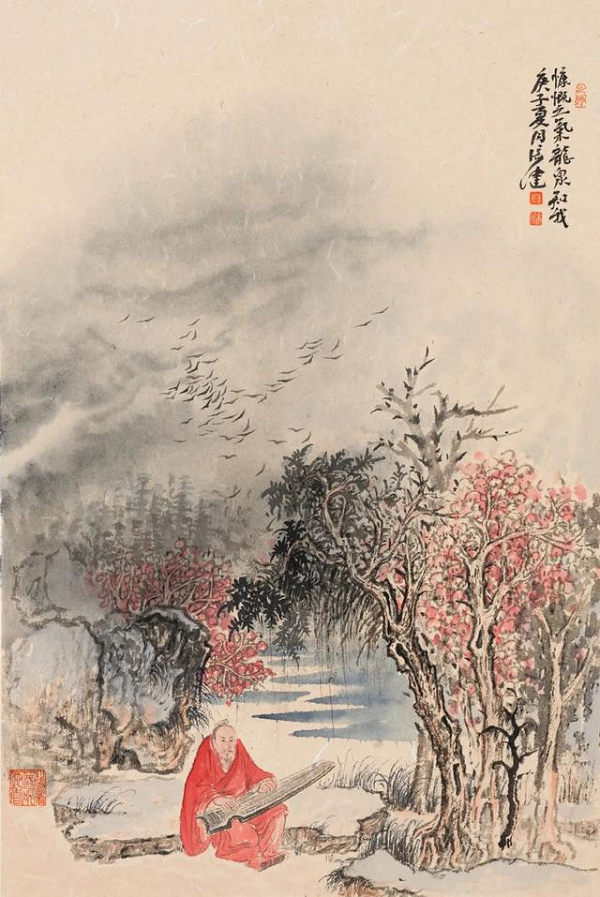

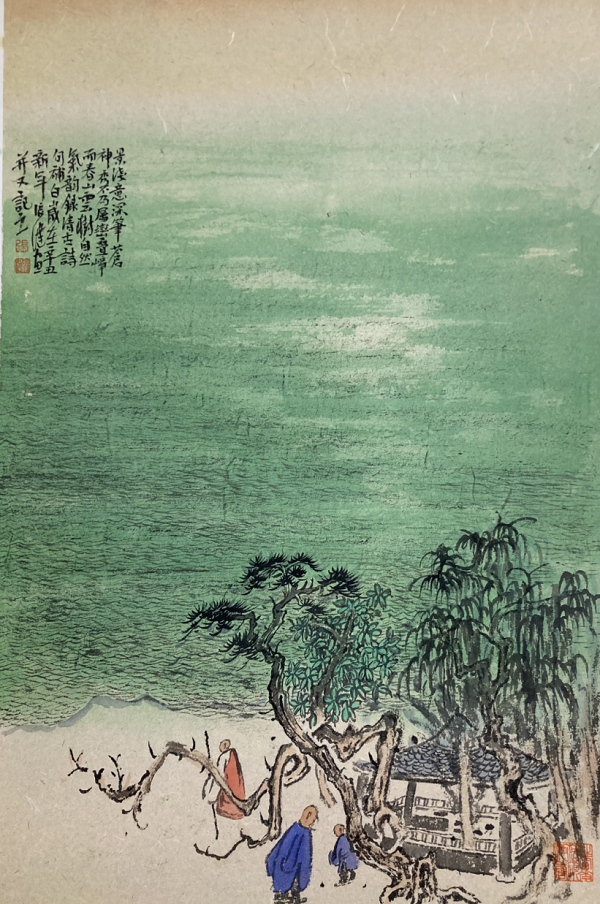

©《万里乾坤》 ©《山中相送》山水画中的点景人物在与山水画进行搭配时也要根据季节、情境的不同而发生变化,点景人物的动作、神情等也要随着山水画的变化而变化,只有这样才能够起到人物与山水画意境相互映衬的作用。山水画中不同元素的功能有所不同,点景人物主要体现的是作品的精神内涵,山水画中不同的点景人物形象所蕴含的文化内涵也是有所不同的。如元、明、清代山水画中的高雅逸士形象主要体现了当时文人的高雅情操和审美追求。如元代赵孟頫的《鹊华秋色图》、明代文征明的《茶事图》等。山水是人类赖以生存的外部环境,也是人们日常生活所接触的生活环境。点景人物在山水画中既能体现当时的社会审美意识,也能反映出人们对自然的看法和态度。古人受“天人合一”思想的影响,认为人与自然是一体的,因此他们对自然界充满膜拜和向往,希望与天地融为一体,与大自然和谐共处。这一思想与古代儒家、道家及禅宗美学的境界相一致,虽然侧重点有所不同,但都是以和谐之美为基本内容。山水画中的点景人物作为其组成中的重要元素也渗透着这一思想的影响,而具有了丰富的文化内涵。

©《山中相送》山水画中的点景人物在与山水画进行搭配时也要根据季节、情境的不同而发生变化,点景人物的动作、神情等也要随着山水画的变化而变化,只有这样才能够起到人物与山水画意境相互映衬的作用。山水画中不同元素的功能有所不同,点景人物主要体现的是作品的精神内涵,山水画中不同的点景人物形象所蕴含的文化内涵也是有所不同的。如元、明、清代山水画中的高雅逸士形象主要体现了当时文人的高雅情操和审美追求。如元代赵孟頫的《鹊华秋色图》、明代文征明的《茶事图》等。山水是人类赖以生存的外部环境,也是人们日常生活所接触的生活环境。点景人物在山水画中既能体现当时的社会审美意识,也能反映出人们对自然的看法和态度。古人受“天人合一”思想的影响,认为人与自然是一体的,因此他们对自然界充满膜拜和向往,希望与天地融为一体,与大自然和谐共处。这一思想与古代儒家、道家及禅宗美学的境界相一致,虽然侧重点有所不同,但都是以和谐之美为基本内容。山水画中的点景人物作为其组成中的重要元素也渗透着这一思想的影响,而具有了丰富的文化内涵。行吟者在山水画中是这些思想内涵的集中体现。如南宋马远所作《山径春行图》中的老者在满是春色的山涧中缓缓步行,他边走边捋着胡子举目远眺的专注姿态就是与大自然展开精神交流与对白的体现。古代山水画中的行吟者大都神情安祥,充分体现出天人合一的思想境界。在隋唐、五代时期的山水画中经常出现达官显贵的点景人物。再如五代时期的董源所作的《潇湘图》描绘的是在辽阔的山川中有零零散散的点景人物,这些人物虽小,但是衣着服饰色彩丰富而艳丽,这些点景人物是当时达官显贵们生活的真实再现,能够表达出画家对这种安逸生活的歌颂。山水画中经常还会出现渔樵耕读这类的点景人物,画家往往借助这类点景人物表达自己的隐逸情怀。

历代山水画中的点景人物形象多植入了画家的自我形象,画家利用渔樵耕读这类点景人物反映自身希冀远离尘世寻求一方山水净地的渴望。如吴镇的《渔父图》、《洞庭渔隐图》等都是以渔父的形象表达内心的清高、不愿随波逐流的处世态度。市井乡民也是经常出现在山水画中的点景人物,尤其是在宋代和近代较为常见。如南宋的夏圭就在其所作的《雪堂客话图》中描绘了两个人在江南雪后的屋内专注聊天的情形,画家利用这样的点景人物来表达自己对田园生活的向往。再如现代画家赵望云所作的《秋林归牧》和李可染所作的《雨中漓江》中的点景人物都是寻常百姓。画中利用“牧归“、“雨中泛舟”的点景人物形象再现了人们安定的生活场景,表达出画家对这种田园生活的向往。

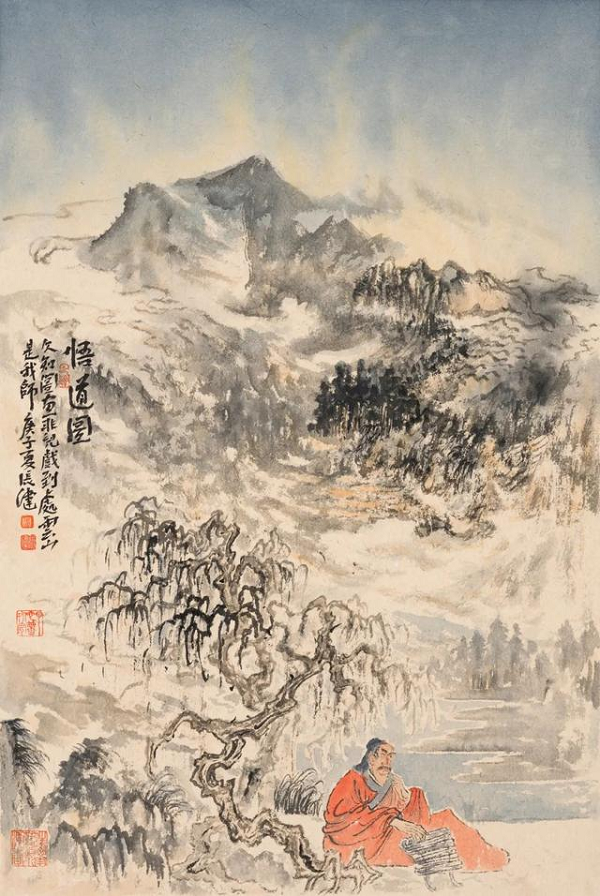

©《疏林寒岫》 Q:今年春晚的节目《只此青绿》大火,其所展现的宋代《千里江山图》进而广为人知,传统与当代两方面的艺术之间的联系日益密切。您也是特别钟爱中国传统山水画的,可否跟我们分享一下,应该如何欣赏《千里江山图》之美?您是如何看待当下中国传统山水画的创作和传播的? 张:因为画中烟波浩渺的江河,层峦起伏的群山,都充满了韵律,绘画《千里江山图》和舞蹈《只此青绿》有共通之处。《千里江山图》以"咫尺有千里之趣"的表现手法和精密的笔法,描绘了祖国的锦绣河山。画面千山万壑争雄竞秀,江河交错,烟波浩淼,气势十分雄伟壮丽。画家于单纯的青绿色中求变化,有的浑厚,有的轻盈,间以赭色为衬托,使画面层次分明,鲜艳如宝石之光,灿烂夺目。青绿是这幅画的灵魂。青绿不仅是《千里江山图》画作所采用的矿物颜料,更是全剧中最典型的视觉标志,幽雅古韵,大气磅礴!色彩、造型、气氛整体的营造充分体现了传世古画的巨大魅力和宋朝美学的精髓。《只此青绿》是对传统文化的深耕和弘扬,更是文化自信的体现。

©《疏林寒岫》 Q:今年春晚的节目《只此青绿》大火,其所展现的宋代《千里江山图》进而广为人知,传统与当代两方面的艺术之间的联系日益密切。您也是特别钟爱中国传统山水画的,可否跟我们分享一下,应该如何欣赏《千里江山图》之美?您是如何看待当下中国传统山水画的创作和传播的? 张:因为画中烟波浩渺的江河,层峦起伏的群山,都充满了韵律,绘画《千里江山图》和舞蹈《只此青绿》有共通之处。《千里江山图》以"咫尺有千里之趣"的表现手法和精密的笔法,描绘了祖国的锦绣河山。画面千山万壑争雄竞秀,江河交错,烟波浩淼,气势十分雄伟壮丽。画家于单纯的青绿色中求变化,有的浑厚,有的轻盈,间以赭色为衬托,使画面层次分明,鲜艳如宝石之光,灿烂夺目。青绿是这幅画的灵魂。青绿不仅是《千里江山图》画作所采用的矿物颜料,更是全剧中最典型的视觉标志,幽雅古韵,大气磅礴!色彩、造型、气氛整体的营造充分体现了传世古画的巨大魅力和宋朝美学的精髓。《只此青绿》是对传统文化的深耕和弘扬,更是文化自信的体现。关于《千里江山图》这幅作品,我是特别喜欢。王希孟的《千里江山图》解决了一个千古难题,也就是早期画家创作青山绿水的问题。从魏晋南北朝一直到唐朝的敦煌壁画上所绘的青山绿水虽然精美,却是把青山和绿水分开来进行创作,并没有进行融合。唐代时的画家在对这种山水进行创作之时,也没有相关的资料记载其使用的色彩是什么,当时也没有出现这种山水画。这个概念直到元朝才有了具体的名称,在这之前基本上都被称作“设色山水”。而王希孟的这个创作让后人了解到山水画究竟应该怎样进行创作。在《千里江山图》之前,很多山水画都是竖幅的,而此图向左右两边展开,一下子就将视线拉得非常开阔。竖幅的山水画中,一座山就像是一张大门板,比如你看范宽的《溪山行旅图》就是一个单体山。但在《千里江山图》中,有成千上万的变化,王希孟将单体变成了群体,这是一个很大的突破。另外,里面还有丰富的人物活动,尤其突出表现了隐士的生活。村夫、船工、渔民、文人等不同人物形象,在画中都是一种隐居的生活方式,说明画家在追求一种诗意的表达。

元代书法家溥光曾评论《千里江山图》说,“在古今丹青小景中,自可独步千载,殆众星之孤月耳。”可能和自己的喜好有关,我对《千里江山图》的喜欢源自画面中那种博大深邃厚重的表达以及传达给我们的幽雅古韵的美学深度,它体现了一种刻入华夏子孙骨子里的国风。关于当下中国传统山水画的创作问题,我从《千里江山图》中受启发较大,从技法角度我进行过大量临摹,后来到意临,去自然界中写生搜集素材,再到创作。我个人以为,还是应该将自己对传统的感悟和理解有效地溶解在创作中,打破所谓新旧水墨和传统与现代的意识界限,寻求当代语境中的传统转换和真我表达。最终有个人思想,体现自己的创作和画面,而非画面体现思想。

7 z& y3 }- V6 A+ v ©写生作品1

©写生作品1 ©写生作品2

©写生作品2 ©《春和景明》

©《春和景明》| 欢迎光临 传播网-传播网门户网站(www.icbw.com.cn) - 传播网! (https://www.icbw.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |